17m 파도 파고들어 태풍 정보 캔다…美 '허리케인 헌터' 정체

중앙일보

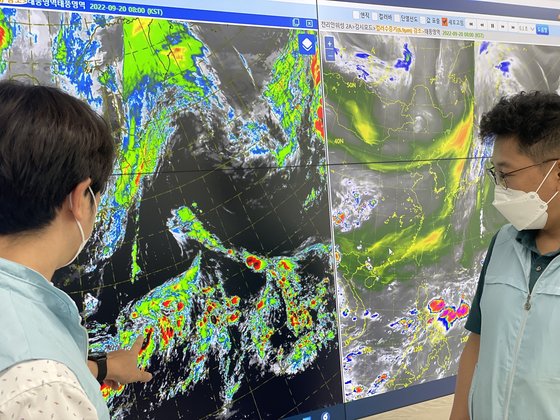

기상청 국가태풍센터에서 예보관들이 한반도 남쪽 바다에 있는 태풍 씨앗(열대요란)들을 분석하고 있다. 천권필 기자

태풍 난마돌이 일본 열도를 관통한 뒤 소멸한 지난 20일에도 제주 서귀포시 기상청 국가태풍센터엔 여전히 긴장감이 감돌았다. 높은 해수면 온도로 인해 언제라도 강력한 태풍이 발생할 수 있기 때문이다. 위성 영상에는 ‘태풍 씨앗’들이 생겼다 없어지기를 반복하고 있었다. 서태평양 해역에서 화산이 폭발하듯 수증기를 뿜어내는 작은 ‘열대요란(熱帶擾亂·tropical disturbance)’들이다.

“태풍은 마치 하나의 생명체 같아요. 배아처럼 하나의 작은 점에서 시작해 성장하면서 사람이 돼 세상에 나오듯이 태풍도 씨앗에서 시작해 나중에 눈을 뜨고 태풍이 되죠.”

함동주 국가태풍센터장이 위성 영상을 가리키면서 설명했다. 제주 한라산 중턱에 있는 국가태풍센터는 2002년 태풍 루사, 2003년 매미로 막대한 인명·재산 피해가 발생한 뒤 2008년 출범했다. 예보관을 포함해 10여 명이 24시간 태풍을 감시·분석·예측한다.

이영호 국가태풍센터 예보팀장은 “수온이 높다는 건 그만큼 태풍의 에너지원이 될 수 있는 수증기량이 많아질 수 있다는 뜻”이라며 “재작년부터 가장 강력한 태풍 단계인 초강력 등급을 신설한 것도 앞으로 더 강한 태풍이 생길 가능성이 있기 때문에 거기에 맞춘 것”이라고 말했다.

바다엔 해상 드론, 하늘엔 관측 비행기

허리케인 관측을 위해 사용되는 해상 드론. 사진 NOAA

태풍은 북태평양 서부에서 발생하는 열대저기압(Tropical Cyclone) 중에서 중심 부근의 최대풍속이 초속 17m 이상의 강한 폭풍우를 동반하고 있는 것을 말한다. 열대저기압은 지구 곳곳에서 해마다 80개 정도가 발생하는데, 발생 장소에 따라 다른 이름으로 불린다. 한반도를 포함한 북태평양 서부에서는 태풍, 북대서양과 북대서양 등에서 발생하는 건 허리케인(Hurricane), 인도양과 아라비아 해에서 발생하는 건 사이클론(Cyclone)이라고 부른다.

지역에 따라 이름을 달리하는 태풍은 전 세계적으로 막대한 인명·재산 피해를 남기는 대표적인 기후 재난으로 꼽힌다. 특히, 지구온난화로 태풍의 에너지원이 되는 해수면 온도가 상승하면서 그 위력 또한 거세지고 있다. 미국과 중국, 일본 등 태풍의 위험에 노출된 국가들이 태풍 예보와 분석에 막대한 인력과 예산을 투입하는 이유다.

미국은 하늘과 바다에서 첨단 장비를 동원해 허리케인의 경로와 위력을 분석하고 있다. 미 국립해양대기국(NOAA)은 허리케인이 올 때마다 바다에 해상 드론을 띄운다. 이 해상 드론은 허리케인 내부를 떠다니면서 해수 온도와 염도, 풍속, 습도 등 각종 데이터를 실시간으로 수집한다. 지난 22일에는 해상 드론이 허리케인 피오나의 중심부에 들어가 17m의 높은 파도와 사투를 벌이면서 데이터를 수집하는 모습이 영상에 고스란히 담겼다.

허리케인을 관측 중인 허리케인 헌터 비행기. 사진 The NOAA Hurricane Hunters

하늘에서는 폭풍우를 뚫고 허리케인의 심장부로 들어가는 ‘허리케인 헌터’가 뜬다. 미 공군 제53 기상관측대 소속인 허리케인 헌터 부대는 개조한 공군기를 타고 허리케인의 눈으로 들어가 태풍의 구조와 바람의 패턴 등 각종 정보를 수집한다.

태풍 데이터 더 얻기 위해 기술 개발

지난 5일 일본 히마와리 8호 위성이 촬영한 제11호 태풍 힌남노. 사진 RAMMB/CIRA/CSU

해마다 막대한 태풍 피해가 발생하는 일본도 100명이 넘는 기상 인력을 투입해 태풍을 초기 단계부터 분석하고 경로를 예측한다. 일본은 북태평양 서부의 태풍 발생을 선언하고 번호를 부여하는 권한도 갖고 있다.

중국 역시 태풍이 자주 상륙하는 동해안 지역을 중심으로 기상 인력을 집중적으로 투입하고 있다. 상하이태풍연구소에만 태풍 구조를 분석하고 경로를 예측하기 위해 50명가량의 전문가가 일하고 있다.

함 센터장은 “바다는 육지와 달리 관측이 더 어렵기 때문에 다양한 관측 기술을 통해 태풍의 현재 상태를 더 정확하게 알면 경로 예측도 좋아질 수 있다”며 “한국도 올해부터 태풍 데이터를 얻기 위해 길목이 되는 바다에 표류 부이를 띄우는 방안을 추진하고 있다”고 말했다.

기획취재팀=천권필·편광현·장윤서 기자, 강찬수 환경전문기자 feeling@joongang.co.kr

'온난화,화산,지진,재앙' 카테고리의 다른 글

| 맥라렌·롤스로이스도 물에 둥둥…허리케인 휩쓴 美 처참한 광경 (0) | 2022.10.03 |

|---|---|

| 거대 소용돌이에 번개 ‘번쩍’… 100년만의 허리케인에 미국 초긴장 (0) | 2022.09.29 |

| 628억 쏟아부은 기상청…세계 최고 기상용 수퍼컴 한국에 있다 (0) | 2022.09.28 |

| 열 받은 지구의 역습…전세계 곳곳 공포의 '티핑 포인트' 떴다 (0) | 2022.09.28 |

| "바다가 이상해져부렀어" 어민 한숨..가을 전어 '금전어' 됐다 (0) | 2022.09.26 |